什麼是衍生工具?期貨 vs 期權全解析

如果你曾為了鎖定機票價格而提前幾個月預訂假期,你其實已經理解了衍生工具的概念。在金融市場中,運作原理相同:合約的價值來自另一項標的資產,無論是股票、一桶原油,甚至是貨幣。你不必真正持有該資產,但依然可因價格變動而獲利(或虧損)。

那麼,衍生工具到底是什麼?

衍生工具本質上是兩方之間達成的一份交易合約。該合約與某個「標的」掛鉤——可能是玉米、可能是 FTSE 100 指數、也可能是歐元/美元匯率。合約會列明條款:價格、日期,以及若出現某種情況(X 或 Y)時各自如何處理。

為什麼要用它們?通常有三個主要原因:

- 農戶、航空公司與大型企業用它們來對沖,或保護自己免受價格波動影響。

- 交易者用它們來投機,嘗試判斷方向並從中獲利。

- 還有槓桿——以相對較小的資金撬動較大的敞口。

這是一條不必持有標的資產也能取得價格變動敞口的捷徑。

期貨:無論發生什麼都把價格鎖住

期貨合約是一份在未來某個確定日期以約定價格買入或賣出某種資產的承諾。想像一下,你今天在 Amazon 下單咖啡膠囊,約定一週後送達,價格按今天計算。接下來咖啡價格怎麼變,你和 Amazon 都遵守已約定的價格,因為你已按該價格付款(或會在交割時以現金支付)。

市場機制也是一樣。比如,一家航空公司可能以每桶 60 美元買入 12 月交割的原油期貨。如果油價漲到 80 美元,它就省了一大筆;如果跌到 40 美元,它就得以高於市價的價格買單。這就是為什麼編制預算至關重要!

期貨常見於商品、指數、外匯。它們在交易所買賣,且你無需一次性支付全部價值,而是繳付保證金。這就是槓桿的來源,而細小的價格波動也可能迅速「滾雪球」,變成超出想像的虧損。

期權:給你選擇,不被束縛

期權則更為友好。它賦予你在某個期限之前按約定價格買入或賣出的權利(字面上的「選擇」),但不是義務。就像支付訂金保留演唱會門票一樣。若價格瘋漲,你可以行使並轉售;若風平浪靜,你可以放棄,損失僅限於訂金,了無牽掛!

期權分為兩類:認購期權(買入權)與認沽期權(賣出權)。

一個簡單例子:你花 100 美元買入一份在一個月內可按 50 美元買入某隻股票的認購期權。若股價跳到 70 美元,你行使權利,以 50 美元買入並以 70 美元賣出;若股價從未突破 50 美元,你什麼也不做,最大損失就是那 100 美元的權利金。期權的靈活性正在於此:下行風險封頂,上行空間不設上限。

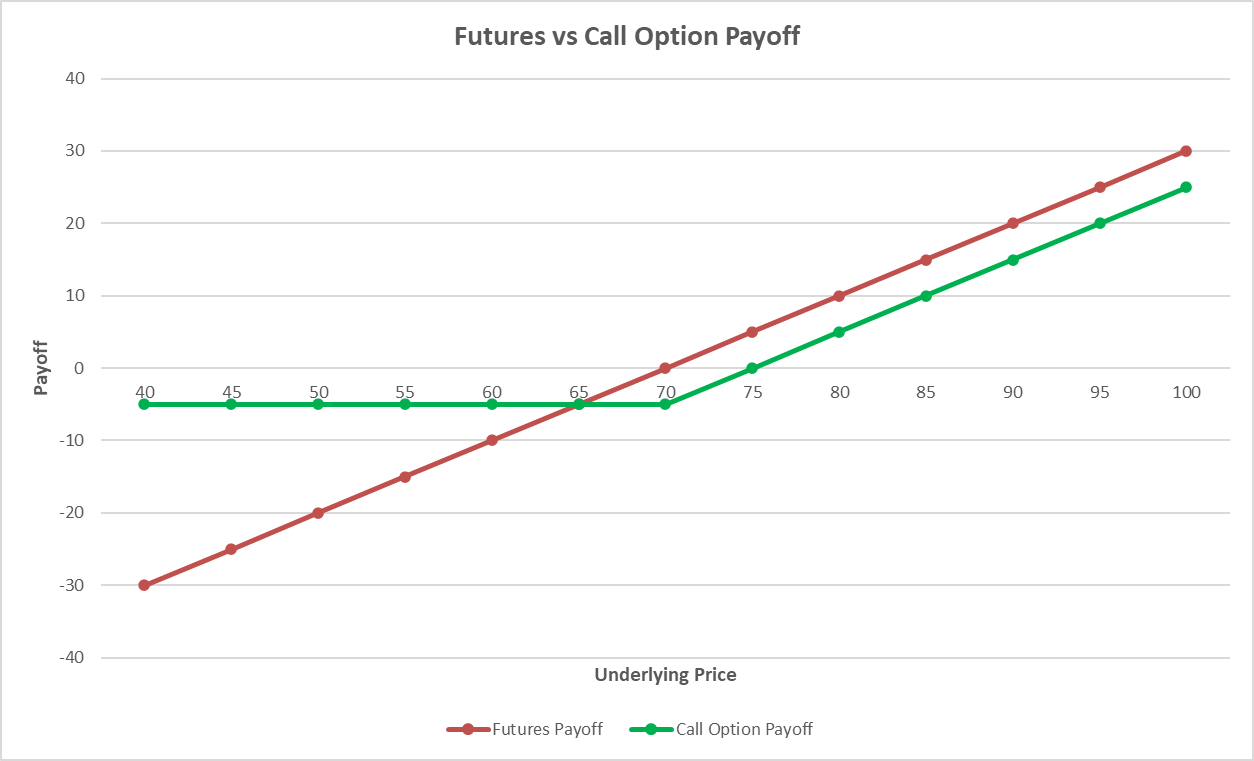

為更直觀地比較,下方示意圖展示了期貨合約與認購期權的收益對比。留意期貨的線如何隨標的價格同步上落,而期權的線在達到行使價(履約價)之前保持平坦,之後才開始向上傾斜,體現其風險有限但潛在收益無上限。

示意圖:期貨合約與認購期權的收益曲線對比。

為什麼這很重要?

因為衍生工具早已編織進日常市場運作,常常不易察覺。農戶用它們安心入睡,航空公司用它們避免燃油成本擊穿預算,投資組合經理用它們為資產配置加上下行保護。甚至散戶交易者也會用期權提升回報或保護持股部位。

好處?用小成本控制大頭寸。問題在於?同樣的槓桿是把雙刃劍——威力強大,但用不好就像拿着一把電鋸。

風險重點

若不了解使用方法,衍生工具是極具風險的工具。

- 市場的輕微波動,就可能帶來大賺或沉重虧損。

- 期貨把你鎖死;若價格暴跌,基本沒有退路。

- 期權把損失限制在權利金,但若屢次買錯,成本會越滾越多。

- 另外要記住,你並不(也不能)真正擁有標的資產,只是持有與其相關的合約。

- 此外,行使價(履約價)、到期日、保證金等概念,對新手而言並不容易理解。

結論

無論是期貨還是期權,衍生工具無處不在。期貨透過鎖定價格帶來確定性,但同時也把你綁住;期權則給予靈活性,讓你可以稍後再決定。兩者都可以是用於對沖或投機的聰明工具,但若低估風險,也會反噬

用得明智,它們能為投資策略增色添力;用得魯莽,它們就是通往虧損的快車道。關鍵在於:你是否清楚自己正站在那條界線的哪一邊。